地無し尺八製作(その72)

地無し尺八製作(その1)(2025.2.17)2尺1寸管の歌口仕上げ他作業

地無し尺八製作(その2)(2025.2.17)2尺1寸管の歌口仕上げ他作業

地無し尺八製作(その3)(2025.2.17)2尺1寸管の歌口仕上げ他作業

地無し尺八製作(その4)(2025.2.17)2尺1寸管の歌口仕上げ他作業

地無し尺八製作(その5)(2025.2.17)2尺1寸管の歌口仕上げ他作業

地無し尺八製作(その6)(2025.2.17)2尺1寸管の歌口仕上げ他作業

地無し尺八製作(その7)(2025.2.17)2尺1寸管の歌口仕上げ他作業

地無し尺八製作(その1)(2025.2.16)2尺1寸管の歌口入れ他作業

地無し尺八製作(その2)(2025.2.16)2尺1寸管の歌口入れ他作業

地無し尺八製作(その3)(2025.2.16)2尺1寸管の歌口入れ他作業

地無し尺八製作(その4)(2025.2.16)2尺1寸管の歌口入れ他作業

地無し尺八製作(その5)(2025.2.16)2尺1寸管の歌口入れ他作業

地無し尺八製作(その6)(2025.2.16)2尺1寸管の歌口入れ他作業

地無し尺八製作(その7)(2025.2.16)2尺1寸管の歌口入れ他作業

地無し尺八製作(その8)(2025.2.16)2尺1寸管の歌口入れ他作業

地無し尺八製作(その9)(2025.2.16)2尺1寸管の歌口入れ他作業

地無し尺八製作(その10)(2025.2.16)2尺1寸管の歌口入れ他作業

地無し尺八製作(その11)(2025.2.16)2尺1寸管の歌口入れ他作業

地無し尺八製作(その12)(2025.2.16)2尺1寸管の歌口入れ他作業

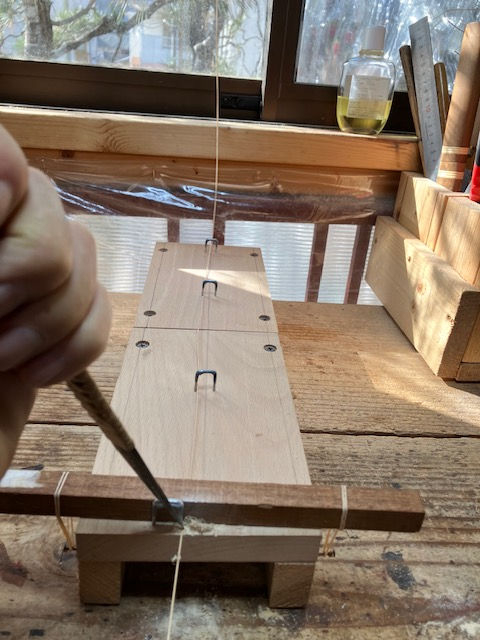

地無し尺八製作(その1)(2025.2.14)2尺1寸管の下作り作業

地無し尺八製作(その2)(2025.2.14)2尺1寸管の下作り作業

地無し尺八製作(その3)(2025.2.14)2尺1寸管の下作り作業

地無し尺八製作(その4)(2025.2.14)2尺1寸管の下作り作業

地無し尺八製作(その5)(2025.2.14)2尺1寸管の下作り作業

地無し尺八製作(その6)(2025.2.14)2尺1寸管の下作り作業

地無し尺八製作(その7)(2025.2.14)2尺1寸管の下作り作業

地無し尺八製作(その8)(2025.2.14)2尺1寸管の下作り作業

地無し尺八製作(その1)(2025.2.13)2尺5寸管の内部漆塗り作業

地無し尺八製作(その2)(2025.2.13)2尺5寸管の内部漆塗り作業

地無し尺八製作(その3)(2025.2.13)2尺5寸管の内部漆塗り作業

地無し尺八製作(その1)(2025.2.9)2尺5寸管の歌口仕上げ他作業

地無し尺八製作(その2)(2025.2.9)2尺5寸管の歌口仕上げ他作業

地無し尺八製作(その3)(2025.2.9)2尺5寸管の歌口仕上げ他作業

地無し尺八製作(その4)(2025.2.9)2尺5寸管の歌口仕上げ他作業

地無し尺八製作(その5)(2025.2.9)2尺5寸管の歌口仕上げ他作業

地無し尺八製作(その6)(2025.2.9)2尺5寸管の歌口仕上げ他作業

地無し尺八製作(その1)(2025.2.8)2尺5寸管の歌口入れまでの作業

地無し尺八製作(その2)(2025.2.8)2尺5寸管の歌口入れまでの作業

地無し尺八製作(その3)(2025.2.8)2尺5寸管の歌口入れまでの作業

地無し尺八製作(その4)(2025.2.8)2尺5寸管の歌口入れまでの作業

地無し尺八製作(その5)(2025.2.8)2尺5寸管の歌口入れまでの作業

地無し尺八製作(その6)(2025.2.8)2尺5寸管の歌口入れまでの作業

地無し尺八製作(その7)(2025.2.8)2尺5寸管の歌口入れまでの作業

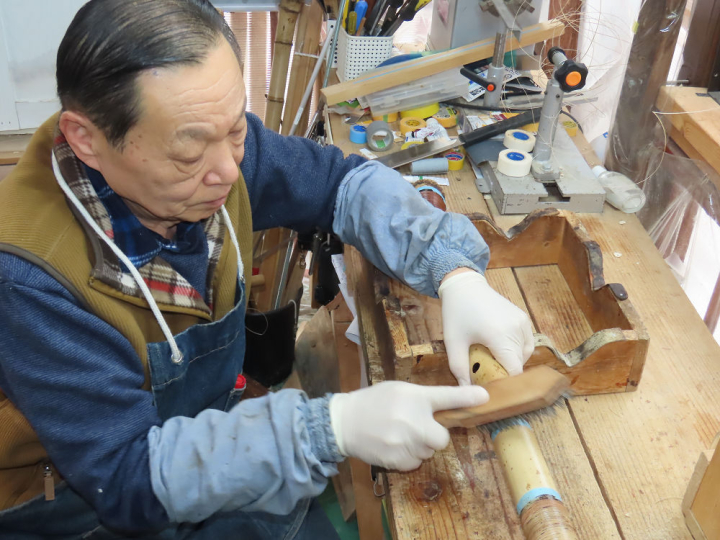

地無し尺八製作(その1)(2025.2.7)2尺8寸管の割れ修理作業

地無し尺八製作(その2)(2025.2.7)2尺8寸管の割れ修理作業

地無し尺八製作(その3)(2025.2.7)2尺8寸管の割れ修理作業

地無し尺八製作(その4)(2025.2.7)2尺8寸管の割れ修理作業

地無し尺八製作(その5)(2025.2.7)2尺8寸管の割れ修理作業

地無し尺八製作(その6)(2025.2.7)2尺8寸管の割れ修理作業

地無し尺八製作(その1)(2025.2.6)2尺5寸管の下作り作業

地無し尺八製作(その2)(2025.2.6)2尺5寸管の下作り作業

地無し尺八製作(その3)(2025.2.6)2尺5寸管の下作り作業

地無し尺八製作(その4)(2025.2.6)2尺5寸管の下作り作業

地無し尺八製作(その5)(2025.2.6)2尺5寸管の下作り作業

地無し尺八製作(その6)(2025.2.6)2尺5寸管の下作り作業

地無し尺八製作(その7)(2025.2.6)2尺5寸管の下作り作業

地無し尺八製作(その8)(2025.2.6)2尺5寸管の下作り作業

地無し尺八製作(その1)(2025.2.3)2尺6寸管歌口仕上げ他作業

地無し尺八製作(その2)(2025.2.3)2尺6寸管歌口仕上げ他作業

地無し尺八製作(その3)(2025.2.3)2尺6寸管歌口仕上げ他作業

地無し尺八製作(その4)(2025.2.3)2尺6寸管歌口仕上げ他作業

地無し尺八製作(その5)(2025.2.3)2尺6寸管歌口仕上げ他作業

地無し尺八製作(その1)(2025.2.2)2尺2寸管の内部漆塗り作業

地無し尺八製作(その2)(2025.2.2)2尺2寸管の内部漆塗り作業

地無し尺八製作(その3)(2025.2.2)2尺2寸管の内部漆塗り作業

地無し尺八製作(その1)(2025.2.1)2尺6寸管の歌口入れ作業

神奈川県川崎市の自宅まで700キロ運転して無事に到着しました。荷物を運んだりしましたが、後期高齢者になり、疲労が回復しません。2月4日、5日と明暗蒼龍会の総会、研修会が箱根湯本の温泉ホテルで開催されるので、蒼龍会通信7号の記事、会員に配布する400枚を印刷しました。午後から、ため直しジャッキなど組み立てました。岡山の広い作業場で2か月生活したので、川崎市の自宅裏の作業場、頭をぶつけたりと、狭い空間に慣れるのにしばらくかかります。今日は、こちらで製作途中でした2尺6寸管の手穴仕上げの後、歌口入れまでが完了しました。

地無し尺八製作(その2)(2025.2.1)2尺6寸管の歌口入れ作業

地無し尺八製作(その3)(2025.2.1)2尺6寸管の歌口入れ作業

地無し尺八製作(その4)(2025.2.1)2尺6寸管の歌口入れ作業

地無し尺八製作(その5)(2025.2.1)2尺6寸管の歌口入れ作業

地無し尺八製作(その6)(2025.2.1)2尺6寸管の歌口入れ作業

地無し尺八製作(その7)(2025.2.1)2尺6寸管の歌口入れ作業

地無し尺八製作(その1)(2025.1.28)2尺4寸管仕上げ作業

今日は川崎に持ち帰る荷物の準備ですが、昨日、藤巻縁塗りをした2尺4寸管の縁塗りが乾燥したので、養生テープを取り除き、割れ防止に全体に椿油を塗り、完成しました。重量が700グラムの剛管です。この尺八は川崎に持ち帰り、みなさんに息を入れてもらいます。尺八製作の工具類は、こちらと同じものが川崎の自宅にあるのですが、ため直しのジャッキだけは1台しかないので、川崎に持ち帰ります。全体で20キロあるので、分解して梱包をしました。

地無し尺八製作(その2)(2025.1.28)2尺4寸管仕上げ作業

地無し尺八製作(その3)(2025.1.28)2尺4寸管仕上げ作業

地無し尺八製作(その1)(2025.1.27)2尺4寸管・藤巻の縁塗り作業

昨日で高梁市の実家での作業は終了でしたが、昨日、藤巻表面に艶朱合漆を塗りましたが、今朝、乾燥していたので、追加作業として、藤巻表面の漆をワイヤブラシで削り、養生テープを取り除き、再度、養生テープを巻いて、藤巻の縁塗りをしました。縁塗りが乾燥したら、明後日、川崎の自宅に持ち帰る予定です。川崎から持ち帰った古管尺八や、これから製作予定の竹材など合計50本を車に載せて川崎の自宅に帰ります。

地無し尺八製作(その2)(2025.1.27)2尺4寸管・藤巻の縁塗り作業

地無し尺八製作(その3)(2025.1.27)2尺4寸管・藤巻の縁塗り作業

地無し尺八製作(その4)(2025.1.27)2尺4寸管・藤巻の縁塗り作業

地無し尺八製作(その5)(2025.1.27)2尺4寸管・藤巻の縁塗り作業

地無し尺八製作(その6)(2025.1.27)2尺4寸管・藤巻の縁塗り作業

地無し尺八製作(その7)(2025.1.27)2尺4寸管・藤巻の縁塗り作業

地無し尺八製作(その1)(2025.1.26)2尺4寸管の藤巻・漆塗り作業

岡山県高梁市の実家での作業も今日で終了しました。2階から雲海の城、備中松山城がある臥牛山が晴天の中、そびえています。目の前の元・検察庁は、今はモルモン教会になりました。この眺めもしばらくお別れです。今日は3厘籐の面取り、これまではスエーデン鋼のクリ小刀を使用していましたが、切れすぎて、3厘籐が2厘籐の細さになるので、今日は初めて、安来鋼の小刀で面取りをしました。2尺4寸管に藤巻をした後、藤巻表面に艶朱合漆を塗り、室箱に入れました。明日は、川崎の自宅に持ち帰る竹材の荷造りや、作業場の片付けなどを予定しています。車に同乗してくれる妻は、明日の夜に川崎から到着します。途中、愛知県蒲郡温泉に1泊して、30日に川崎の自宅に到着予定です。