地無し尺八製作(その74)

地無し尺八製作(その1)(2025.3.29)2尺1寸管の下作り作業

地無し尺八製作(その2)(2025.3.29)2尺1寸管の下作り作業

地無し尺八製作(その3)(2025.3.29)2尺1寸管の下作り作業

地無し尺八製作(その4)(2025.3.29)2尺1寸管の下作り作業

地無し尺八製作(その5)(2025.3.29)2尺1寸管の下作り作業

地無し尺八製作(その6)(2025.3.29)2尺1寸管の下作り作業

地無し尺八製作(その7)(2025.3.29)2尺1寸管の下作り作業

地無し尺八製作(その8)(2025.3.29)2尺1寸管の下作り作業

地無し尺八製作(その1)(2025.3.28)2尺3寸管の歌口仕上げ他作業

地無し尺八製作(その2)(2025.3.28)2尺3寸管の歌口仕上げ他作業

地無し尺八製作(その3)(2025.3.28)2尺3寸管の歌口仕上げ他作業

地無し尺八製作(その4)(2025.3.28)2尺3寸管の歌口仕上げ他作業

地無し尺八製作(その5)(2025.3.28)2尺3寸管の歌口仕上げ他作業

地無し尺八製作(その6)(2025.3.28)2尺3寸管の歌口仕上げ他作業

地無し尺八製作(その1)(2025.3.27)2尺3寸管の歌口入れまでの作業

地無し尺八製作(その2)(2025.3.27)2尺3寸管の歌口入れまでの作業

地無し尺八製作(その3)(2025.3.27)2尺3寸管の歌口入れまでの作業

地無し尺八製作(その4)(2025.3.27)2尺3寸管の歌口入れまでの作業

地無し尺八製作(その5)(2025.3.27)2尺3寸管の歌口入れまでの作業

地無し尺八製作(その6)(2025.3.27)2尺3寸管の歌口入れまでの作業

地無し尺八製作(その7)(2025.3.27)2尺3寸管の歌口入れまでの作業

地無し尺八製作(その1)(2025.3.26)2尺3寸管の下作り作業

地無し尺八製作(その2)(2025.3.26)2尺3寸管の下作り作業

地無し尺八製作(その3)(2025.3.26)2尺3寸管の下作り作業

地無し尺八製作(その4)(2025.3.26)2尺3寸管の下作り作業

地無し尺八製作(その5)(2025.3.26)2尺3寸管の下作り作業

地無し尺八製作(その6)(2025.3.26)2尺3寸管の下作り作業

地無し尺八製作(その7)(2025.3.26)2尺3寸管の下作り作業

地無し尺八製作(その8)(2025.3.26)2尺3寸管の下作り作業

地無し尺八製作(その9)(2025.3.26)2尺3寸管の下作り作業

地無し尺八製作(その1)(2025.3.24)2尺3寸管の歌口仕上げ他作業

地無し尺八製作(その2)(2025.3.24)2尺3寸管の歌口仕上げ他作業

地無し尺八製作(その3)(2025.3.24)2尺3寸管の歌口仕上げ他作業

地無し尺八製作(その4)(2025.3.24)2尺3寸管の歌口仕上げ他作業

地無し尺八製作(その5)(2025.3.24)2尺3寸管の歌口仕上げ他作業

地無し尺八製作(その1)(2025.3.23)2尺3寸管の歌口入れまでの作業

地無し尺八製作(その2)(2025.3.23)2尺3寸管の歌口入れまでの作業

地無し尺八製作(その3)(2025.3.23)2尺3寸管の歌口入れまでの作業

地無し尺八製作(その4)(2025.3.23)2尺3寸管の歌口入れまでの作業

地無し尺八製作(その5)(2025.3.23)2尺3寸管の歌口入れまでの作業

地無し尺八製作(その6)(2025.3.23)2尺3寸管の歌口入れまでの作業

地無し尺八製作(その7)(2025.3.23)2尺3寸管の歌口入れまでの作業

地無し尺八製作(その1)(2025.3.22)2本の尺八、内部漆塗り作業

地無し尺八製作(その2)(2025.3.22)2本の尺八、内部漆塗り作業

地無し尺八製作(その3)(2025.3.22)2本の尺八、内部漆塗り作業

地無し尺八製作(その4)(2025.3.22)2本の尺八、内部漆塗り作業

地無し尺八製作(その5)(2025.3.22)2本の尺八、内部漆塗り作業

地無し尺八製作(その6)(2025.3.22)2本の尺八、内部漆塗り作業

地無し尺八製作(その1)(2025.3.21)2尺3寸管の下作り作業

地無し尺八製作(その2)(2025.3.21)2尺3寸管の下作り作業

地無し尺八製作(その3)(2025.3.21)2尺3寸管の下作り作業

地無し尺八製作(その4)(2025.3.21)2尺3寸管の下作り作業

地無し尺八製作(その5)(2025.3.21)2尺3寸管の下作り作業

地無し尺八製作(その6)(2025.3.21)2尺3寸管の下作り作業

地無し尺八製作(その7)(2025.3.21)2尺3寸管の下作り作業

地無し尺八製作(その8)(2025.3.21)2尺3寸管の下作り作業

地無し尺八製作(その1)(2025.3.20)2尺管の歌口仕上げ他作業

地無し尺八製作(その2)(2025.3.20)2尺管の歌口仕上げ他作業

地無し尺八製作(その3)(2025.3.20)2尺管の歌口仕上げ他作業

地無し尺八製作(その4)(2025.3.20)2尺管の歌口仕上げ他作業

地無し尺八製作(その5)(2025.3.20)2尺管の歌口仕上げ他作業

地無し尺八製作(その1)(2025.3.19)2尺管の歌口入れまでの作業

地無し尺八製作(その2)(2025.3.19)2尺管の歌口入れまでの作業

地無し尺八製作(その3)(2025.3.19)2尺管の歌口入れまでの作業

地無し尺八製作(その4)(2025.3.19)2尺管の歌口入れまでの作業

地無し尺八製作(その5)(2025.3.19)2尺管の歌口入れまでの作業

地無し尺八製作(その6)(2025.3.19)2尺管の歌口入れまでの作業

地無し尺八製作(その7)(2025.3.19)2尺管の歌口入れまでの作業

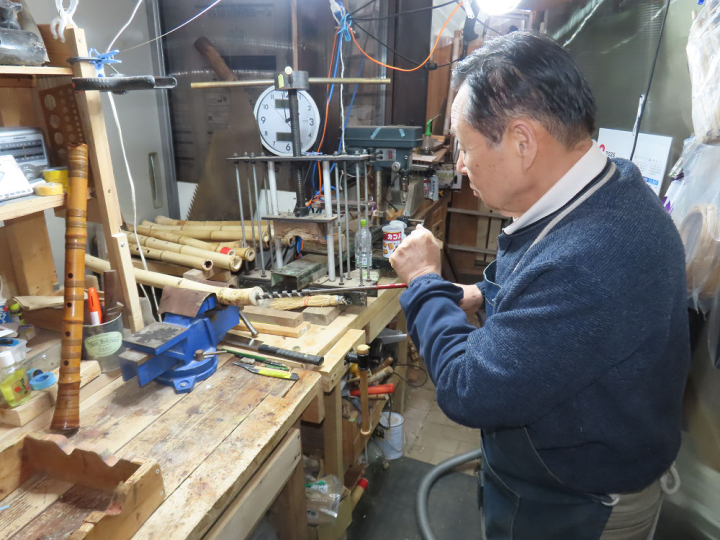

地無し尺八製作(その1)(2025.3.18)2尺管の下作り作業

昨日の夕方、岡山県高梁市の実家に帰りました。備中高梁駅に到着したら、空からあられが降ってきました。思えわず、身震いする寒さでした。レンタカーを借りて、食材を購入して帰宅しました。実家には、まだ炬燵がそのままなので、中に入り、体を温めました。今日も、荒れた天気になりました。強風や雨がふりました。右手親指も、まだ傷が痛みますがベランダに干していた竹材、60本を5本づつロープで縛りました。後は倉庫で保管するだけです。なんとか、手が使えそうなので、新規に錦風流用の、2尺管の下作りをしました。京都の明暗尺八に比べ、津軽の名人だった、折登如月作の尺八は、手穴が少し高い位置にあります。なんと言っても、息受けが一番、吹き込んだ息が、自然にコミ息になるような尺八でないと錦風流にはなりません。

地無し尺八製作(その2)(2025.3.18)2尺管の下作り作業

地無し尺八製作(その3)(2025.3.18)2尺管の下作り作業

地無し尺八製作(その4)(2025.3.18)2尺管の下作り作業

地無し尺八製作(その5)(2025.3.18)2尺管の下作り作業

地無し尺八製作(その6)(2025.3.18)2尺管の下作り作業

地無し尺八製作(その7)(2025.3.18)2尺管の下作り作業

地無し尺八製作(その8)(2025.3.18)2尺管の下作り作業

地無し尺八製作(その9)(2025.3.18)2尺管の下作り作業

地無し尺八製作(その1)(2025.3.12)2尺8寸管の歌口仕上げ他作業

今日は、前日の午前中に2尺8寸管の歌口仕上げをした写真を掲載します。作業の後、右手親指の腫れがひどいので。近所の外科に出かけました。親指の爪の周りが化膿していました。すぐに麻酔をしてメスで切開して消毒をしてもらいました。午後から大浦氏が稽古にきましたが、親指で受けると、痛みがあり、我慢しました。今朝も通院して、針で膿を取り除いてもらいました。3月17日、岡山県高梁市の実家にお彼岸で帰省するので、明日も通院して治療をしてもらいます。傷口が塞がり、作業が出来るようになるのは、3月25日に、川崎に戻ってからでしょうか。また、ドイツの古典尺八本曲家から、地無し尺八、2尺3寸管の注文がきました。以前、2尺5寸管を2本、購入していただきました。今回、ドイツに旅する尺八はどちらになるか。