地無し尺八製作(その70)

地無し尺八製作(その1)(2025.1.12)2尺3寸管の仕上げ他作業

地無し尺八製作(その2)(2025.1.12)2尺3寸管の仕上げ他作業

地無し尺八製作(その3)(2025.1.12)2尺3寸管の仕上げ他作業

地無し尺八製作(その4)(2025.1.12)2尺3寸管の仕上げ他作業

地無し尺八製作(その1)(2025.1.11)2尺4寸管の歌口仕上げ他作業

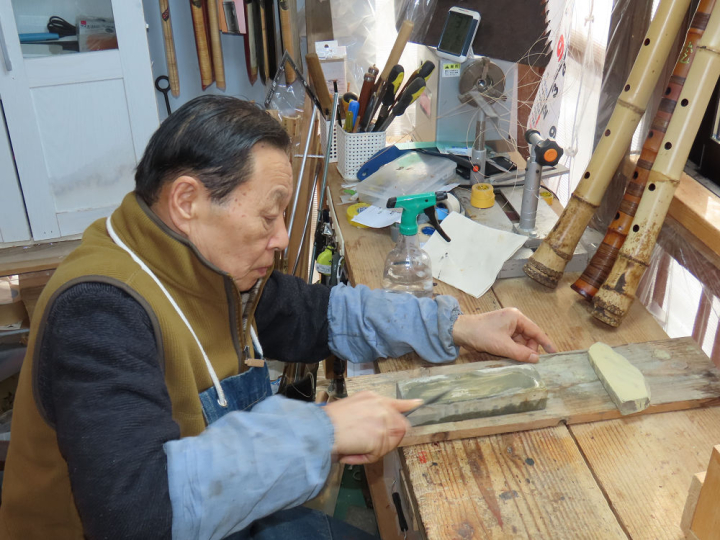

今日は晴れていましたが、気温が上がらず寒い1日でした。製作中の2尺4寸管、歌口仕上げの後、管尻内部に鼓加工をしました。ホームページにアップ作業中に、チェコの尺八家からメールで質問が来ました。岡本竹外尺八随想集の英語版が無いかとのこと。私の回答は、この本を英語版にしても、丹田呼吸法の奏法は、禅の世界と同じで、本を読んで出来るものではないと。岡本竹外門下で、この奏法を受け継いだのは、私だけです。この奏法を、門下には指導しますが、歌口を吹く、現代奏法が身に着いた方々、基本に戻るのが5年、それから出発になります。歌口の音が、管尻の先から音が聞こえてくれば本物です。それから、自在に丹田が動くようになるには、5年ばかりかかります。

地無し尺八製作(その2)(2025.1.11)2尺4寸管の歌口仕上げ他作業

地無し尺八製作(その3)(2025.1.11)2尺4寸管の歌口仕上げ他作業

地無し尺八製作(その4)(2025.1.11)2尺4寸管の歌口仕上げ他作業

地無し尺八製作(その5)(2025.1.11)2尺4寸管の歌口仕上げ他作業

地無し尺八製作(その1)(2025.1.10)2尺4寸管の歌口入れまでの作業

地無し尺八製作(その2)(2025.1.10)2尺4寸管の歌口入れまでの作業

地無し尺八製作(その3)(2025.1.10)2尺4寸管の歌口入れまでの作業

地無し尺八製作(その4)(2025.1.10)2尺4寸管の歌口入れまでの作業

地無し尺八製作(その5)(2025.1.10)2尺4寸管の歌口入れまでの作業

地無し尺八製作(その6)(2025.1.10)2尺4寸管の歌口入れまでの作業

地無し尺八製作(その7)(2025.1.10)2尺4寸管の歌口入れまでの作業

地無し尺八製作(その1)(2025.1.9)2尺3寸管の藤巻縁塗り作業

地無し尺八製作(その2)(2025.1.9)2尺3寸管の藤巻縁塗り作業

地無し尺八製作(その3)(2025.1.9)2尺3寸管の藤巻縁塗り作業

地無し尺八製作(その4)(2025.1.9)2尺3寸管の藤巻縁塗り作業

地無し尺八製作(その5)(2025.1.9)2尺3寸管の藤巻縁塗り作業

地無し尺八製作(その6)(2025.1.9)2尺3寸管の藤巻縁塗り作業

地無し尺八製作(その1)(2025.1.8)2尺4寸管の下作り作業

地無し尺八製作(その2)(2025.1.8)2尺4寸管の下作り作業

地無し尺八製作(その3)(2025.1.8)2尺4寸管の下作り作業

地無し尺八製作(その4)(2025.1.8)2尺4寸管の下作り作業

地無し尺八製作(その5)(2025.1.8)2尺4寸管の下作り作業

地無し尺八製作(その6)(2025.1.8)2尺4寸管の下作り作業

地無し尺八製作(その7)(2025.1.8)2尺4寸管の下作り作業

地無し尺八製作(その8)(2025.1.8)2尺4寸管の下作り作業

地無し尺八製作(その1)(2025.1.7)2尺7寸管の割れ補修作業

地無し尺八製作(その2)(2025.1.7)2尺7寸管の割れ補修作業

地無し尺八製作(その3)(2025.1.7)2尺7寸管の割れ補修作業

地無し尺八製作(その4)(2025.1.7)2尺7寸管の割れ補修作業

地無し尺八製作(その1)(2025.1.6)2尺3寸管の藤巻作業

地無し尺八製作(その2)(2025.1.6)2尺3寸管の藤巻作業

地無し尺八製作(その3)(2025.1.6)2尺3寸管の藤巻作業

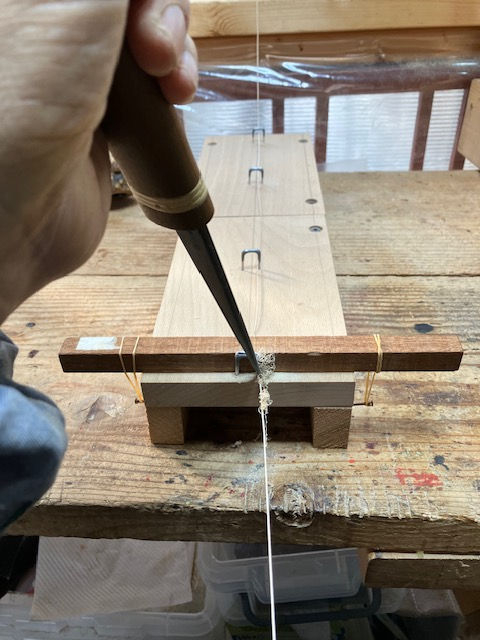

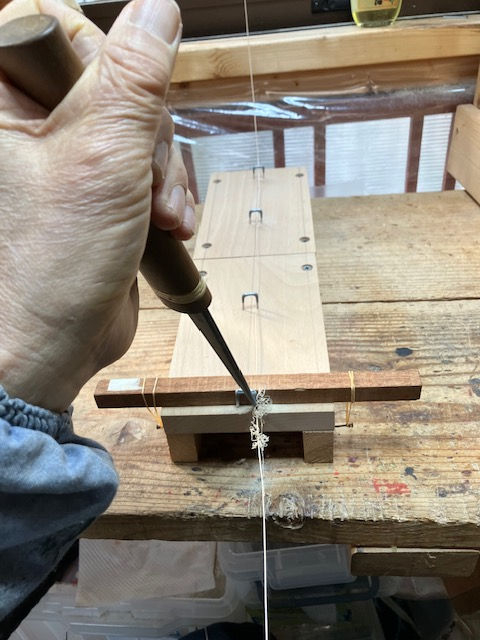

地無し尺八製作(その1)(2025.1.5)籐の面取り他作業

正月は妻と、蟹三昧の山陰旅行をして、昨日、高梁市の実家に戻りました。今日は、新規に太い竹材で2尺4寸管の製作を始めました。また、昨年の12月に、こちらで製作しました太い2尺3寸管(重量710グラム)、12月に東広島市から稽古に来ました増元氏に吹いてもらい、大久保甲童作の2尺3寸管と律が合うことが確認出来たので、この尺八に総藤巻をすることにして、3厘籐の面取り作業をしました。普通の2尺3寸管ならば、籐は10本で間に合いますが、この太い2尺3寸管には15本は必要なので、2時間かけて15本の面取りを済ませました。

地無し尺八製作(その2)(2025.1.5)籐の面取り他作業

地無し尺八製作(その3)(2025.1.5)籐の面取り他作業

地無し尺八製作(その4)(2025.1.5)籐の面取り他作業

地無し尺八製作(その5)(2025.1.5)籐の面取り他作業

地無し尺八製作(その6)(2025.1.5)籐の面取り他作業

地無し尺八製作(その7)(2025.1.5)籐の面取り他作業

地無し尺八製作(その1)(2024.12.30)竹材22本の天日干し作業

今日は今年最後の作業として、油抜きした22本竹を2階ベランダに天日干しをしました。夕方、アマゾンで注文したビニルカーテンが届いたので、雨除けにカーテンを取り付けて完了しました。すでに天日干しをしていました38本の竹材は、半面だけ脱色しました。1月末まで天日干しをする予定です。明暗蒼龍会の総会が2月4日、5日に箱根湯本のおくゆもとホテルで開催されます。今回は久々に蒼龍会通信第7号を発行予定なので、すでに原稿作成をしています。

地無し尺八製作(その1)(2024.12.28)竹材22本の油抜き作業

地無し尺八製作(その2)(2024.12.28)竹材22本の油抜き作業

地無し尺八製作(その3)(2024.12.28)竹材22本の油抜き作業

地無し尺八製作(その4)(2024.12.28)竹材22本の油抜き作業

地無し尺八製作(その5)(2024.12.28)竹材22本の油抜き作業

地無し尺八製作(その6)(2024.12.28)竹材22本の油抜き作業

地無し尺八製作(その7)(2024.12.28)竹材22本の油抜き作業

地無し尺八製作(その8)(2024.12.28)竹材22本の油抜き作業

地無し尺八製作(その9)(2024.12.28)竹材22本の油抜き作業

地無し尺八製作(その1)(2024.12.27)竹材の根の始末作業

地無し尺八製作(その2)(2024.12.27)竹材の根の始末作業

地無し尺八製作(その3)(2024.12.27)竹材の根の始末作業

地無し尺八製作(その4)(2024.12.27)竹材の根の始末作業

地無し尺八製作(その5)(2024.12.27)竹材の根の始末作業

地無し尺八製作(その6)(2024.12.27)竹材の根の始末作業

地無し尺八製作(その1)(2024.12.25)竹材の根の始末作業

地無し尺八製作(その2)(2024.12.25)竹材の根の始末作業

地無し尺八製作(その3)(2024.12.25)竹材の根の始末作業

地無し尺八製作(その4)(2024.12.25)竹材の根の始末作業

地無し尺八製作(その5)(2024.12.25)竹材の根の始末作業

地無し尺八製作(その6)(2024.12.25)竹材の根の始末作業

地無し尺八製作(その1)(2024.12.24)3尺管の歌口仕上げ他作業

地無し尺八製作(その2)(2024.12.24)3尺管の歌口仕上げ他作業

地無し尺八製作(その3)(2024.12.24)3尺管の歌口仕上げ他作業

地無し尺八製作(その4)(2024.12.24)3尺管の歌口仕上げ他作業

地無し尺八製作(その5)(2024.12.24)3尺管の歌口仕上げ他作業

地無し尺八製作(その1)(2024.12.23)3回目の竹堀作業

今朝は気温が1度と寒い中、広島県まで片道50キロ、竹堀に出かけました。地無し尺八の生命線は、竹材の重いことと、堅い材質です。現代尺八のように内部に地塗りをするなら、尺八の竹は、模様でもあれば、価値が高くなります。しかし、地無し管は竹そのものの響きが問題になります。今日も岩盤の上に生えた竹を堀に出かけました。竹を掘るというより、根回りの岩盤を砕いて竹を引き抜くと言うのが正しいでしょうか。今日は1尺8寸から3尺管までの竹材22本を持ち帰りました。根の始末や油抜きを年内に完了したいです。これで全体で60本になりました。昨年は80本を掘りました。